宋仁宗的衮冕——中国史上最华丽的大礼服

摘要:中国古代冠服制度的核心在于“有崇尚华丽纹饰”和崇尚质朴素净两种取向。

削弱整体衮冕全身太过的华饰。

(三)再次改制:去繁饰(至和三年1056)

如宋初的简化令一样,此次的改制依然未成功持续施行太久。若干年后,实际执行制作冠服的部门依然照着老习惯往富丽堂皇的装饰化制作,“其所减过半,然不经之饰,重者多去,轻者尚存”,虽然过于繁重的装饰去除了一些,但仍有意无意地保留若干,“不能尽如诏书之意”。

于是二十年后,仁宗至和三年(1056年,即嘉佑元年),翰林侍读学士王洙上奏称:“天子法服,冕旒形度重大,华饰稍繁,愿集礼官参定”,在朝堂上第二次重提衮冕简省事宜,“复议去繁饰”,以重整风气,在经礼院绘图讨论后,敕由御药院更造衮冕,短暂地“渐还古礼”。但很遗憾,不久后“稍增侈如故”,“有司所造,复如景佑之前”,有司又一次顽固地回复景祐以前的繁饰状态。终仁宗之世,衮服都没有完全回归常规的状态。

(四)第三次改制:愿皆除去(治平二年1065)

于是数年后,英宗治平二年(1065年),第三次颁布减定衮冕制度诏。《续资治通鉴长编·卷二百六·英宗》记录了英宗治平二年八月这次减定衮冕制度时的讨论。从讨论前罗列的制度可知,景祐年间已经减省的各种装饰,比如碧凤、翠旒、琥珀犀瓶、锦表里、云朵钿窠宝玉等再次出现在实际执行中。

或许是因为此前有司屡屡不认真执行的缘故,作为负责礼仪的礼官,知太常院李育对这些“繁饰”相当不满,在奏文中进行了长篇大论的严厉批评。他首先认为作为郊庙之祭所用的重大礼服,上面本应有的构件和图案都有特别讲究,不是可以随便增饰赏玩的:“衮冕之饰,皆有法象,非事繁侈重可玩也。……”而且历代制度中均无其余繁饰,并对其进行挨项点名批评,说明其不合礼性:“鹬羽、蚌胎非法服所用,琥珀、犀瓶非至尊所冠,龙锦、七星已列采章之内,紫云、白鹤近出道家之语……衮冕之服,不宜以珍怪累……侈靡衰播之余,岂足为圣朝道哉。”

接着又回顾了北宋立国以来几位皇帝的做法,说明这种繁饰也是祖先所不认可的,并把这种做法归咎于执行制作的“有司”,最后,希望能够真正一改风气,“服周之冕”,“与《通礼》《衣服令》《三礼图》制度不同者,宜悉改正。”再次罗列了一大堆希望去除的构件和装饰,“愿皆除去,一切改造。”“乃诏,如景祐三年制,而悉去绘画龙鳞、紫云、白鹤,蹙金丝龙,下裳除绣,裳服并绘而不绣。”

经过这三次的“去繁饰”,于礼无据的部分大多都得以取消,北宋中期衮冕过于繁复的装饰化终于大体得到控制。(另外,此后元丰元年、政和,以及南宋又有对衮冕制度的几次其他调整,与华丽化关系不大,主要是形制的调整,不再在本文赘述。)

三、仁宗朝 “景祐之前”衮冕形制复原推测

虽然直接明确的制度没有完整保留,但从前文所列北宋中期几次详细的简省方案里,我们可以梳理出一份当时最华丽版衮冕的细节,大致是宋仁宗天圣年间“景祐之前”的情况,综合如下:

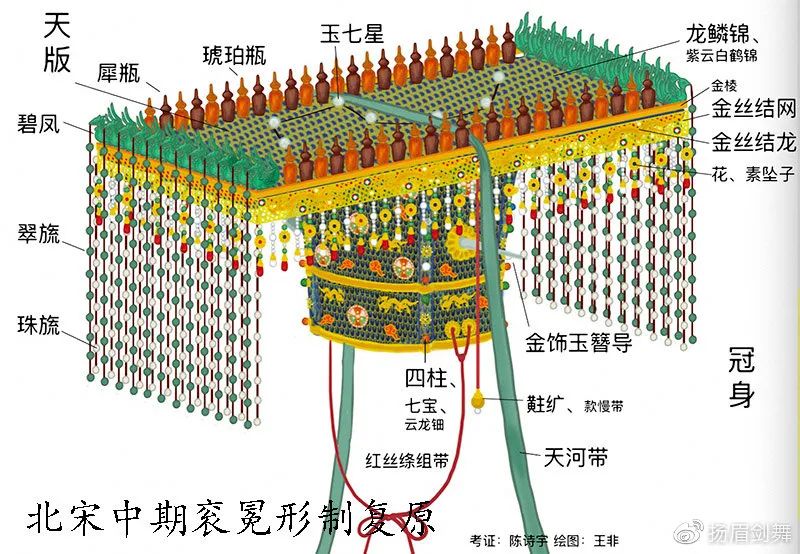

衮冕(亦谓之平天冠):天版阔一尺二寸,长二尺四寸。前后十二珠旒,珠旒外翠旒十二,碧凤衔之。天版顶上,织成龙鳞锦为表,上缀玉为七星,旁施琥珀瓶、犀瓶各二十四。紫云白鹤锦为里。上面犀瓶、琥珀瓶各二十四个。天版四面缀金丝结网子,别有金丝结龙八条,钿以真珠、杂宝玉,花坠子、素坠子,下加紫云白鹤锦里。冠身并四天柱,织成龙鳞锦,红绫里。四柱饰以金轮等七宝,真玉碾成。分旒玉钩二枚。天河、组带、款慢带以织造。纳言以玉制造。金稜上面稜道。二黈纩,并贯真珠。金饰玉簪导。红丝绦组带。衮服(衮龙服):青罗衣,八章,日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝(青色),红罗襈绣造,云子、钿窠、真珠装缀。红罗裙,绣出藻、粉米、黼、黻,周回花样绣出。红罗蔽膝,绣升龙二条。周回花样,云子绣造,饰以金钑花钿窠,装以真珠、琥珀、杂宝玉。白罗中单,皁白制造。红罗襦裙,綉五章,青褾、襈、裾。配件:六采绶一,小绶三,结玉环三。素大带,朱里。金龙凤革带,带头金叶饰,梁带。青罗四神带二,绣四神,盘结。青罗袜带,红罗勒帛。鹿卢玉具剑,玉标首。镂白玉双佩,金饰,贯真珠。红袜,赤舃,金钑花四神玉鼻。祭天地、宗庙,飨玉清昭应宫、景灵宫,受册、尊号,元日受朝,册皇太子则服之。

这段描述很长,涉及上百个细节。具体样式如何,由于北宋没有任何直接反映衮冕形象的图像存世,所以衮冕服的具体形制、纹样复原工作难度极高。但随着资料的陆续发现,通过不少间接材料,也可尝试做一方案推定,虽然不一定是完全原貌,但也可大体感受其效果。

(一)衮冕(平天冠)

首先是最复杂的衮冕部分。源自唐令的核心部分包括天版(冕版,广一尺二寸,长二尺四寸)、前后十二珠旒。冠身为圆筒状,以及贯穿冠身的金饰玉簪导,两边垂挂的黊纩充耳,朱丝组带缨。在此基础上增加了极多的装饰。

1、天版。衮冕主体为“天版”,宽度从八寸扩至一尺二,按古制本应前圆后方,但宋代制度并未明确提及,从同期的间接图像材料,以及后来绍兴年间“方圆俛仰,几于无辨”的记录看,当时的实际操作很有可能未做出明显弧度。附加的装饰部分包括了珠旒、翠旒、碧凤、琥珀瓶、玉七星、金稜、金丝网、金丝结龙、花素坠子、龙鳞锦表、紫云白鹤锦等几个部分。

静嘉堂藏《地藏菩萨十王图》“阎罗王”衮冕,前后有凤,两侧有瓶。

a、首先是前后白珠十二旒外另加的“翠旒十二,碧凤御之,在珠旒外”,形成前后各双层旒,白、翠相间的效果。据静嘉堂《地藏菩萨十王图并使者十三件·阎罗王》图,阎罗王头戴衮冕,很难得地展现了其中若干细节,天版前后各立有一排凤衔旒,和天圣年间的描述相当接近。

b、天版上侧用龙鳞锦做表,下侧用紫云白鹤里做里。上表缀玉为七星,天版上的“七星”“金稜”在若干唐末五代北宋壁画中均有体现,比如敦煌莫高窟454窟于阗国王像。

c、“旁施琥珀瓶、犀瓶各二十四”,从《阎罗王图》中可知,就是在天版左右两侧各立有二十四个瓶子,琥珀、犀角相间。

d、“周缀金丝网,钿以真珠、杂宝玉”,天版四面缀金丝结网子,缀有花素坠子,则可以参考敦煌各于阗国王像,以及南宋女孝经图中的衮冕。另外日本天皇冕冠也在四面垂有坠子,四周立有花饰,其装饰趣味与之类似。

敦煌于阗国王图、南宋孝经图以及日本天皇冕冠中的缀饰

2、冠身。接着是天版下的“冠身”,“冠身并四天柱,织成龙鳞锦,红绫里”。

“四柱饰以金轮等七宝,真玉碾成”“天板下有四柱”。可见四柱应是冠身两侧四根支撑天版的柱子,在敦煌诸于阗国王像中可见类似描绘,到了明代依然可以在衮冕上看到冠身上的四条金稜。以七宝装饰,龙鳞锦表。

3、带。冠上还有若干带,“天河、组带、款慢带以织造”。

a、“天河”是横跨天板的一条长带,宋以前制度虽没有明确记录,但是我们在唐代敦煌帝王像、历代帝王图中均可以看到。自北宋以来,文献中多有提及,景祐二年“天河带依旧,减轻织造”。《政和议礼局》:“青碧锦织成天河带,长一丈二尺,广二寸”。

b、“组带”即系冠之缨,“红丝绦组带”“朱丝组带为缨”,《大金集礼》:“红线组带二,上有真珠金翠旒,玉滴子节花,下有金铎子二”。当是红色的丝带,有珠翠金饰,大体形制可参考宋宣祖通天冠服像。

c、“黈纩”是系于两侧耳旁的圆球,“黊纩充耳”“二黈纩,并贯真珠”“黈纩二,真珠垂系,上用金萼子二”。

d、款(欵)幔带疑为系黊纩之带,“款(欵)幔带织造”,《大金集礼》详细描述了带上的装饰。

此外还有纳言,“后有纳言”“其分三寸”“以玉制造”,置于冠后。

综合以上,我们可基本复原出仁宗天圣年间平天冠的具体形制效果图如下:

(二)衮服(衮龙服)

服装部分包括青罗衣、红罗裙、红罗蔽膝、白罗中单、红罗襦裙等。

1、形制。由于礼服形制基本一致,所以大体样式可参考宋代其他礼服形象,如宋宣祖通天冠服像、宋女孝经图中的衮冕帝王、通天冠服帝王像:上衣交领大袖,青色罗、有红罗绣缘边,八章;下裙红罗,四章,有绣缘;蔽膝红罗,绣升龙二条,有绣缘;中单白罗,黑缘。

2、章纹。需要详加考证的是章纹的排列。如何将十二章排列在衣裳之上,在礼服设计中是一个难点,历代历朝情况也时时改变,尤难考证。

首先可以确定的是日、月、星三章的位置。《隋书》:“于左右髆上为日、月各一,当后领下而为星辰”日月在两肩,后领下为星辰,这在大量图像中都得以体现,如诸多壁画及历代帝王图,在北宋记载中也有“左肩绣日、右肩绣月,背缝铺出星一座”的描述,明清以来的实物和制度也均如此。

“又山、龙九物,各重行十二”,山龙以下则是重行排列,具体排列方法,早期可能并没有太严格的规定,《大唐郊祀录·三礼图》:“凡章纹,参错满衣裳而已,不拘其数。”北宋以来,陆续出现一些详细的记载,对章纹数目排列有仔细描述:“虫一章(彩雉也)二重,重十二。……绣袖徧地升龙云。” 山以下每章二重,每重十二。《大金集礼》的描述更为具体:“青罗衣:正面日一、月一、升龙四、山十二,上下襟华虫、火各

沈从文谈唐代女子服饰

沈从文谈唐代女子服饰 酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了!

酒文化到底多深厚?看下面这些青铜器具就知道了! 汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?

汉服分类Q版图解 汉服有哪些种类?