【汉服科普】剃发易服,华夏沦亡——汉民族传统服饰消亡史

摘要:汉服消亡的代价是什么?为此中国人付出了哪些牺牲?

的估计也在两亿以上。(明末人口总量在三亿到四亿)

——杜车别《明末清初满清屠杀人口总数之初步考察》

满清的屠杀场场惨绝人寰,死者无不以十万百万记。满清对中国的统治确立,也因此推迟了37年。也就是说,中国人所进行的反抗战争持续时间,为后来卢沟桥事变后抗日战争的4倍多。其惨烈状况:

“白骨遍野,民无噍类”,

“县无完村,村无完家,家无完人,人无完妇”;

“一望极目,田地荒凉”,“民无遗类,地尽抛荒”;

“百里之内,绝无人烟”,“弥望千里,绝无人烟”……

2.2、华人为何如此坚决地反抗剃发易服?

当时的汉人评价满洲服装:“孔雀翎,马蹄袖,衣冠中禽兽。”鲁迅曾尖锐地指出:“老实说:那时中国人的反抗,何尝因为亡国,只是因为拖辫子。”例如江阴人民据城抗清等反抗运动就是在这种情况下发生的: “满城杀尽,然后封刀。……城中所存无几,躲在寺观塔上隐僻处及僧印白等,共计大小五十三人。是役也,守城八十一日,城内死者九万七千余人,城外死者七万五千余人。”

常熟:

满清闰六月告示,限三日之内,军民人等一律剃发,改服满式衣帽,才准归降。百姓异常愤怒,认为“身体发肤受之父母,难道剃了光头在家做和尚不成”?于是以死相争,决不剃发。战至九月,方在清兵屠戮下剃发当顺民。

镇江:

清镇江知府运来拒不剃发者的头颅,声言“一人不剃发全家斩,一家不剃全村斩”。人民这才揭竿而起,焚烧县堂,杀县丞,二十日后被镇压。

……

天下兴亡,匹夫有责。顾炎武有亡国与亡天下之辨,他说:

“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……知保天下然后知保国。保国者,其君其臣,肉食者谋之;保天下,匹夫之贱与有责焉耳矣。”

——顾炎武《日知录》第十三《正始》

“在此之前,满清自入关到占领南京,其间无论是挥戈西征还是举兵南伐无不势如破竹所向披靡,许多地方甚至是兵不血刃传檄而定,没有受到十分顽强的抵抗。待满清剃头令严厉重颁之时,民众如梦大醒,遂怒不可遏。”

原来满清不仅是要交税服役,还要变我风俗习惯,毁我文化传统。按此胡服垂辫,华夏将成胡虏,中国不再是中国。于是,“天下沸然,皆拜祖泣告:‘头可断,而发决不可剃!’”顾炎武诗云:“华人髡为夷,苟活不如死!”为捍卫中华几千年的传统与气节,各地人民纷纷揭竿斩木,力抗强暴。

因此,面对剃发的酷令惨景,即使被汉族人民鄙夷的吴三桂也曾垂泣曰:

“清人轻中国矣,前得高丽,亦欲剃发,丽人以死争之曰,我国衣冠相传数千年,若欲去发宁去头耳!清人亦止。我堂堂天朝,不如属国耶?我来迟,误尔等矣。”

——张怡《搜闻续笔》

极力要求罢除剃发令。连汉奸败类都反对剃发易服,更何况华夏士人、平常百姓!

华夏衣冠峨冠博带特点,加上蓄发、束发的传统,共同构成华夏文明延续数千年的外在特征、外观象征、外在躯体!人民反抗剃发易服,非为一家一族的皇权,非为一派一系的学说,而是为捍卫华夏文明、抵御野蛮入侵而战,为捍卫华夏民族的民族尊严和民族福祉而战!

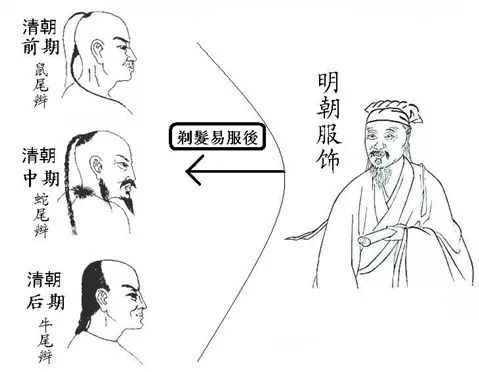

2.3、满清剃发样式及其发展

“剃发,只留一顶如钱大,作辫,谓之金钱鼠尾。”

——清初《榕城纪闻》

①、后金以剃发为汉人归降的标准,称金钱鼠尾式。配合这样的发式,胡须只留上唇左右十余根。

金钱鼠尾:将头颅四周头发都剃掉,只在头顶留一顶如铜钱大,结辫下垂形如鼠尾,被称为“金钱鼠尾”式。几乎成光头,发辫要比小拇指还细,能穿过铜钱中的方孔才算合格。清兵在广州颁剃发易服令时说:“金钱鼠尾,乃新朝之雅政;峨冠博带,实亡国之陋规。”规定:“剃发不如式者亦斩”。

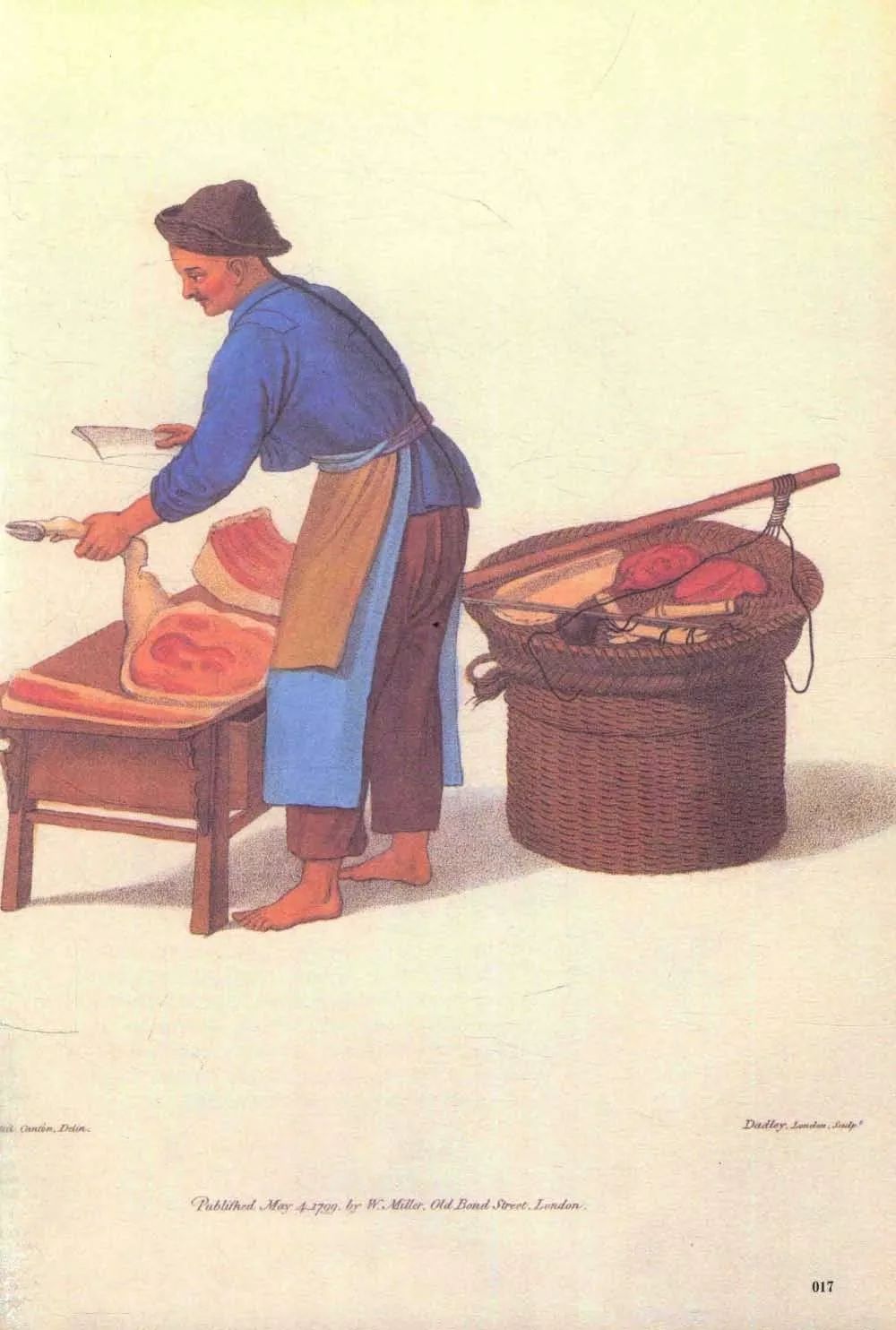

英国乔治·亨利·梅森在1800年出版的《中国服饰》中记录了满清时代民间百姓的生活,真实反应了当时中国男性的发型:

屠夫的辫子:

乞丐与蛇,说明即便乞丐也必须坚持剃头:

捕蛇人,辫子可能被遮挡,几乎看不到头发:

采石工:

卖菜的男孩:

相关画作在书中比比皆是。

1793年英国画师威廉•亚历山大(William Alexander)随访清使团纪实画稿,同袍表明乾隆末期中国男人的发式仍是金钱鼠尾:

1647年(顺治四年),浒墅关民丁泉“周环仅剃少许,留顶甚大”,被地方官拿获,上奏“本犯即无奸宄之心,甘违同风之化,法无可贷”,奉朱批:“着就彼处斩”,县官也以失察“从重议处,家长、地邻即应拟罪”。

②、满清发式约自嘉庆初年起有所变化。头顶着发面积已有四、五个金钱大,蓄发数量明显增加。胡须亦从只留上唇左右几根变成包括下巴在内的全部。

③、清代后期,即嘉庆以后男子的发式逐步演变为将顶发四周边缘只剃去寸许,而中间保留长发、分三绺编成辫子一条垂在脑后,名为辫子或称发辫。

④、清代末期,觉悟了的知识青年和学生把剪辫子作为革命内容。剪辫逐渐成为全国范围的革命运动。

我们不禁要问:既然清代男子发型存在上述演变过程,为何影视剧中任何时期的清代人物一律都按清代末期的发式打扮?是对历史的无知,还是为了美化满清政权,抑或是为了收视率和广告效果?如按历史真实样式出演,这类影视剧还有收视率吗?

由于汉民族的强烈反抗及其对满清统治的打击和阻滞,而且“觉得处于从属地位的女性,其旧时衣冠并不成为重要的历史记忆,也不会成为反抗现政权的族群象征”,清廷在向中国人强推落后习俗“剃发留辫”时,采取了“男从女不从”等“十从十不从”的软硬兼施策略。

由于失去了的汉文化根基,失去了民族认同的精神内核,残存下来的汉族女装,在统治阶级的诱导下,向满装变质的趋势已无可逆转,除了宗教和演艺场合,汉服几乎彻底消亡。

3、汉服消亡的后果有哪些?

3.1、中国人逐渐遗忘华夏衣冠制度

①清初,汉人尚且怀念大明衣冠:

“市肆行人见使行服着,有感于汉朝(汉族朝代——引者注)衣冠,至有垂泪者,此必汉人,诚可惨怜”;“华人见东方衣冠,无不含泪,其情甚戚,相对惨怜”。

——朝鲜李㴭《燕途纪行》

“每念剃头之痛,直欲无生云矣!”“老爷们所着衣冠,不胜钦羡,吾之所着,即与牛马何异?”

——朝鲜闵镇远《燕行录》

②康熙初期,辽东一颜姓汉人知县在见到朝鲜使者时,很坦率地说自己穿了清代衣服,

“不敢戴纱帽”,但仍然“羡贵国尚存汉官威仪”。

——朝鲜闵鼎重《老峰燕行记》

③乾隆中期,汉人对汉衣冠的记忆已经模糊:

时人潘庭箔看见朝鲜人“以方冠,着广袖常衣”,称赞它“制度古雅”,但朝鲜人反过来告诉他,“我们衣服皆是明朝遗制”。

——朝鲜洪大容《湛轩燕记·千净笔谈》

更多的中国人开始为自己穿的清式发型服装辩护,认为满清衣冠也有很多好处:

“头发尽剃,无梳栉之劳,上下均服,无名分之别,制度简易,执事服役无所相碍。”

——朝鲜李坤《燕行纪事》

3.2、自辛亥革命至今未能恢复汉服

恩格斯指出:“一个民族的服饰,是区别于其他民族的外部特征。”民族服饰的真正意义在于,它是一种民族认同的标志,没有统一的认同标志,就没有统一的稳定的民族认同心理。辛亥革命中虽然有“剪辫令”,但由于无人系统研究汉服,对华夏衣冠的认同没有恢复,没有足够的社会基础,最终淹没于强大的西化浪潮中。

民国初年服饰制度的混乱,使得孙中山先生也有“又急切不能得以适当之服饰以需应之”的感叹与焦虑。革命党人根据国外服装制定了中山装;而一些保守的知识分子穿起满清遗留的马褂;中间派选择改良主义,其中改良最成功的就是旗袍。

旗装是满族旗人所穿的袍服。旗袍是带有中国满族特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。旗袍于1920年代以后兴起,是在满式女旗装的基础上,吸取西式裁剪方法,使其更紧身合体、更加外露,以充分显示女性的身体曲线。1929年旗袍被民国政府确定为国家礼服之一,到三、四十年代,旗袍进入全盛期,成为中国女性的标准服装。

旗袍没有汉族服装特征,既不符合中国传统的审美观,更没有华夏民族的文化蕴涵,但旗袍与马褂却鸠占鹊巢,成为中国的“国服”,甚至获得了洋人的鼓噪、吹捧。

与之对应的,是今天的中国人普遍对汉服很陌生,甚至将汉服误认为是日本和服、韩国韩服等,即使在看到汉服复兴者所着汉服后,仍将其当成与传统割裂的“古装”。汉族成为了中国56个民族中唯一没有民族服装的民族,在2008年奥运会开幕式上

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行

穿着汉服上街 还要带着汉服去旅行 始于衣冠,达于博远

始于衣冠,达于博远  莫言:宽衣大袖自风流

莫言:宽衣大袖自风流